会期

2025.8.2(Sat) – 2025.8.20(Wed)

料金

入場料無料

会場

VS.

(グラングリーン大阪内)

開館時間

10:00-18:00

※8月8日・9日・15日・16日は、夜間に非公開イベントがあるため、展示「台湾スペクトル」は17:00で終了いたします。

主催

台湾文化部

About

「台湾スペクトル」は、私たちが台湾という島で感じた山や海のうごめきを、色彩として表現しています。これは地理・歴史・文化・現代アートを巡る感覚の旅路であり、進化する台湾のビジュアルアートを通じて、文化の融合や創造と再生の縮図を映し出しています。

特徴

「台湾本色」は、ホログラフィック・プロジェクションとアートディスプレイ、照明を組み合わせた没入型ビジュアルシアターです。時代の移り変わりを表現した映像を追いかけながら、台湾の自然や光と陰の変化がどのようにアーティストたちの色彩感覚を育んできたのかを追体験することができます。台湾人はインクルーシブを得意とし、それはアーティストたちも同様です。彼らは絵画とテクノロジーを融合させ、そこに台湾の文化の生命力を見出し、「ビリーブ・イン・ライフ」という作品で表現しました。一筋の筆跡、一塗りの色彩それぞれが、この台湾という土地への愛と信仰です。

「光織自然」は台湾の染織り文化にフォーカスし、植物染めの色彩と職人の技を通して、自然からどのようにして染料を取り出し、台湾を象徴するクラシックな色へと昇華させるかを探索したものです。台湾特有種の植物の写真、染織りの材料、色見本や職人の技法の展示や、流れるような手仕事が感じられる山、水、風をコンセプトにした作品を通し、職人たちがどのように自然から学び、染織りの技芸で世界に台湾の色彩を伝え、生態系と持続可能な対話を続けているのかを表現します。

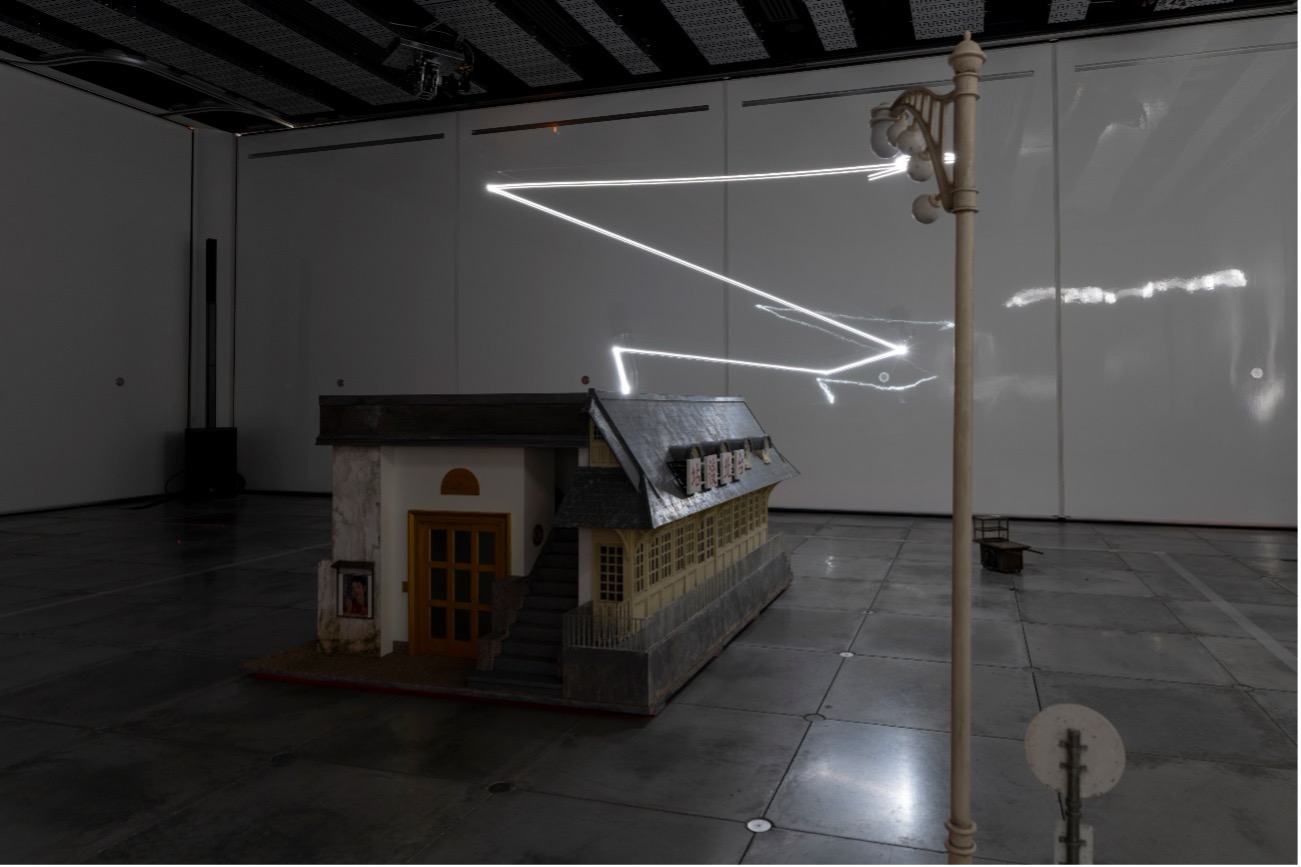

「島嶼声譜」は、山林に響く鳥の鳴き声、岸に打ち寄せる波、稲田にそよぐ風、都市の街角やお寺の縁日の喧騒など、台湾のさまざまな音をコラージュしたサウンドシアターで、音に浸る時間へとゲストを誘います。光るボールが台湾の音の記憶を辿るよう導いてくれるでしょう。また、アーティストたちが台湾特有種の生物にインスピレーションを得て、神獣のインスタレーションとサウンドステージを結合させて創作した「音のトーテム」は、台湾のミックスカルチャーの豊かさを耳と目で体験することができます。

STUDIO A 「台湾本色」

ビジュアルシアター|ミックススケッチ|ビリーブ・イン・ライフ

© WeTAIWAN

© WeTAIWAN

V Space「光織自然」

染織クリエイション|自然工芸の色彩|ビリーブ・イン・エコロジー

© WeTAIWAN

© WeTAIWAN

STUDIO B「島嶼声譜」

音と光のファンタジー|台湾特有の音|ビリーブ・イン・イノチ

© WeTAIWAN

STUDIO C「ハード・ハード(日台交流バージョン)」

© WeTAIWAN

LINKS

14 October 2025

VOICES LIN Kun-Ying

2025年8月2日~20日、台湾の最新の文化や芸術、テクノロジーなどをさまざまな角度から発信するプロジェクト「We TAIWAN」が、大阪を舞台に繰り広げられた。ここVS.では「台湾スペクトル」と題し、台湾の自然や歴史、文化、現代アートなどを、「色彩」を切り口としたエキシビジョンで展開した。キュレーションを手がけるのは、アートユニット「Luxuary Logico」などで活躍するアーティスト・クリエイティブディレクターのLIN Kun-Ying(林昆穎)氏。彼が本プロジェクトで目指したもの、そして台湾アート事情の現在を聞いた。

We TAIWAN

「We TAIWAN」は、文化を通じて台湾と国際社会をつなげる2025年の重要なアクションとして、台湾の文化部が主催する複合型イベントです。大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に呼応し、「We TAIWAN」では「未来を支える、奇跡の島」をコンセプトに掲げています。世界が再編の歩みを続けるなか、台湾の文化は柔軟に進化を遂げ、未来を描く力を育んできました。多様な視点で自身を見つめ、新しい世代とテクノロジー、文化芸術を結びつけ、未来の言葉で台湾の独自性を世界に語りかけていきます。