Curatorial Note

阿部一直(本展キュレトリアル・アドバイザー)

「Continuum Resonance:連続する共鳴」は、真鍋大度の個展として企画されたものである。このプロジェクトの画期的な性格は、メディアアート史においてあるエポックメイキングなフライングをしているともいえるが、その構想と成果は、VS.のスタジオ空間構成に多くを負っているともいえるだろう。その一端を紹介していこう。

はじめに:「Continuum Resonance」の構想とモチーフ

真鍋は2000年代初頭からアート制作を開始し、パフォーマンス作品、コマーシャル作品も含めて、非常に多数のクリエイションを発表している。その背後で、自身のすべての作品を思考の方位と技術的分類の視点から、ニューロン状のネットワークマトリクスとしてメタレベルの系統立てをおこなっている。今回のVS.のオープニングエキシビションでは、それを念頭に、真鍋のこれまでの膨大な作品アプローチの中から、脳内神経の情報分析した作品、生成AIを含む最新の作品群、セレクトアーカイブ映像などを、当初総合的に見せる予定で進めていた。しかし、具体的に提示された安藤忠雄監修によるVS.の施設の空間的特徴を目にした時、それぞれのスタジオ空間が容量的にも形状的にも全く均等にデザインされていないが蜜接に隣接している建築の特徴を、より生かす内容に注目すべきではないかということになった。

そこで新たな構想が浮上する。それは多層的かつ音響的な発想を拡張し、連続/非連続な空間をVS.全体に対して統一してクリエイトすることである。メディアアートインスタレーションにおいては、オーディオ/ビジュアルな表現をとることが多いが、オーディオ的な、しかも音楽的な処理だけではなく、音響的な空間クリエイションによってアプローチし、それを自覚的に意識化しているハイレベルのアーティストはそう多くはいない。音/音響から空間を開拓しクリエイトすること、真鍋はその才能に溢れた世界的に希少な数人の中の1人に数えられる。つまり「Continuum Resonance」は、VS.の内蔵する性格の異なる各空間を、音響的連鎖と差異において統一的に関係づけようという試みなのである。

「PolyNodes」の開発と応用

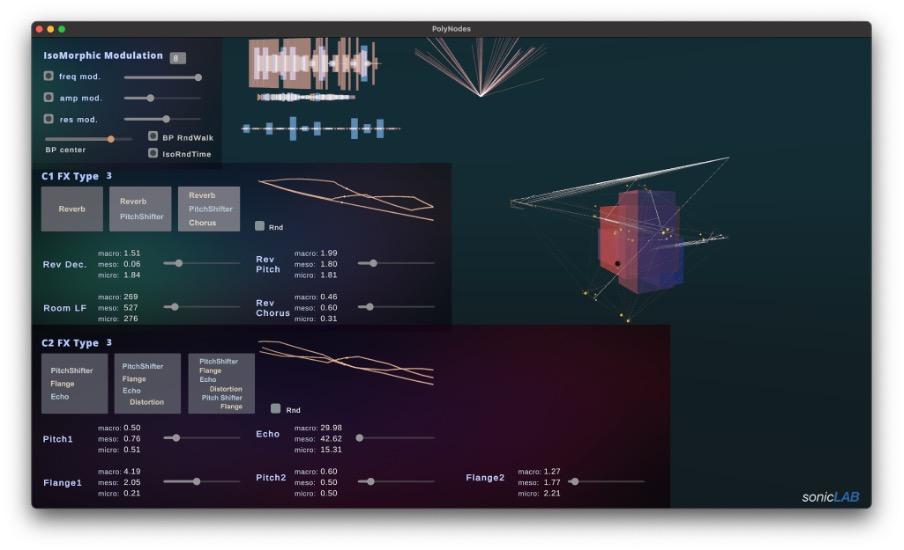

幸いなことに、真鍋はトルコ人のプログラマー、シナン・ボケソイとの共同開発で「PolyNodes」(*) という立体音響クリエイションのためのソフトウェアを公開したばかりで、このソフトウェアを初めて作品で大々的に全面的に応用する、という大きな可能性が横たわっていた。しかも、この2人は20世紀の現代音楽作曲家の巨頭ヤニス・クセナキスに多大な芸術的、精神的影響を受けているという共通点があった。クセナキスは現代音楽界ではレジェンドであるが、一方でメディアアートの遡源的存在としても重要な役割を担っていたと見なせるかもしれない。今回キュレトリアル・アドヴァイザーを担当した筆者は、クセナキスの全領域の活動に関して認知していたが、最初に真鍋に「PolyNodes」のデモを見せられた時は、かなり以前のクセナキスの構想や成果が、約半世紀を経てデジタルソフトウェアという形で大幅な跳躍的な発展に結実していることに驚きを禁じ得なかった。私的には、この段階で、真鍋は「PolyNodes」を使用した作品シリーズを全面的に展開すべきだと確信したのである。それが実際にVS.という大規模なスタジオ空間において、想像を超える内容のメディアアートインスタレーションに結実したのだ。

クセナキスの先見性

ではなぜ、約半世紀前のクセナキスの影響がここで重要な意味を持っているかを簡潔に説明していこう。ル・コルビュジェに学んだ建築家であり、さらにオリヴィエ・メシアンに学んで現代作曲家で著名となったクセナキスは、ストカスティック音楽と呼ばれる確率統計分布を作曲に応用した手法で知られているが、それと同時に物理的なブラウン運動を模して粒子状の音の雲の形成を目指すといった、3次元空間における音の立体組織を作り出すことにも専念していた。大概の作曲家が、音楽上の自律的な構造形成に刮目していたのに対し、クセナキスは、3次元的な空間自体の音の密度を問題にしていた点で独自なスタンスをとっている。弦楽器とトロンボーンのグリッサンド奏法による『ピソプラタ』(1955−56) では確かに、理念的に3次元的な発想で構成されたグラフィックスコア上では音の雲は形成されるように見えるが、実際のパフォーマンスでは床平面上に並んだ演奏者による音/音響は平面的に分散されているだけで、3次元空間的には雲的な立体音響には実際にはなっていないという矛盾を抱えている(クセナキス自身が初期のコンピュータプログラムでスコア形成のためのソフトウェア「UPIC」の開発に携わっている)。この問題を解決するために、クセナキスは、レーザー光線、反射鏡、照明、サウンドによる立体空間インスタレーションシリーズ『ポリトープ』(1967~1978) 、『ディアトープ』(1978) を開発創造していくことになる(これらはメディアアートインスタレーションの草分けと呼んでもよい稠密かつ壮大な構想を持っている)。つまりクセナキスの着目は、建築の構造の外装デザインでなく、むしろ内部の空間組織自体の在り方に注心していたことになる。この遡源は、1958年ブリュッセル万博の「フィリップス館」造設の際にもすでに認められることである。この時は、双曲放物線構造による建築内部の壁面に425個のスピーカーを分散設置して、立体音響空間を創造しようとしたのである。

しかしながら、『ポリトープ』は時代が早すぎ、当時の表現テクノロジーが望んだレベルまでの構想に追いついていなかった側面があった。そしてクセナキス以降、それを継承するものが現れずに忘却されていったのである。ほぼ同時代に、社会学者アンリ・ルフェーブルは、都市の概念的解体/再構築の提唱をおこない、『空間の生産』(1974)の中で「外破」「内破」という両面概念からアプローチしているが、クセナキスの生成するプロセスとしての建築空間の思考は、それと同期しているといえよう。時代的にはその後、コンピュテーションによるアリゴリズム建築がさまざまに取り沙汰されていくが、そのほとんどが外装構造、構造設計のデザインに終始し、内部空間の生成組織に言及している例はほぼ皆無である。そして、約半世紀後に、真鍋とボケソイという特異なプログラミングの才能が、このクセナキスの提起した根本的な内部空間的課題を、デジタルソフトウェアによって、思っても見ない斬新なアイディアへと更新したのである。

「PolyNodes」と「Continuum Resonance」の関係性

この「PolyNodes」は、2次元に表記される音の波形を、クセナキスも設定で用いた「マクロ/メゾ/ミクロ」の3層に分系させて仮想空間の点にアサインさせ立体関係を作り出す。さらにパラメータによってそれらが音高(波長)、強度、時間を自己生成しながら立体音響として変成しながら、内部空間自体を自己組織化していくプログラムである。今回の「Continuum Resonance」では、4つのスタジオ空間に個別の作品がインストールされているが、「PolyNodes」が4つに通底する共通要素として用いられており、そのソリューションはそれぞれ異なっているので、一種の発展系としても捉えることができるだろう。つまり、ここ「Continuum Resonance」では、「外破」は、オーディオビジュアルのメディア再現装置(ハードウェア)であり、「内破」はプログラム存在である「PolyNodes」(ソフトウェア)ということになる。メディアアートには、メディア学者マーシャル・マクルーハンも指摘しているように、現在から遠隔な過去へ思考を跳躍し、その本質的課題をサンプリングして再摘出・再評価する機能があるが、真鍋はクセナキスの『ポリトープ』で試みられた未完の空間志向を、(誰でもアクセス可能な)プラグインソフトとして新たに再興・飛躍させ、しかも実際にアルゴリズムによってさまざまな形にそれらは生成していくのである。さらに「Continuum Resonance」では、会場に居合わせた鑑賞者の空間内の位置や移動上情報も何らかの形でコード情報に反映されていくことになる。

スタジオ空間と作品の特徴

導線上の第1室にあたる「PolyNodes Installation Debug Views」(Work 1) は、「PolyNodes」とはどのようなものかを説明する、ベーシックな空間機能・音響機能が分かりやすく表示されていくもので、装飾や演出のないタイトなオーディビジュアル表現[サウンド:5.1ch]として享受できる。ここでは観客は位置だけでなく、身振り(一種の身体の影絵)情報もキャプチャーされている。観客の位置情報は、「PolyNodes」上で、それぞれアサインされた音が相互に関係づけられ空間組織やクラスターの変化に反映するように設定されており、それは当然オーディオのリアルタイムの生成変化、サウンドエフェクトにも影響する。また、建築の内部空間形状もセンサーによるスキャニングによって3D空間情報を予め取得しておき、「PolyNodes」に反映させている。この基本原則は、Work 2、Work 3にも同じように適用されている。

「PolyNodes Visualization」(Work 2) は、前室を大幅に発展させた形態で、映像プロジェクションは正面のシングルチャンネルだけだが、3Dの空間マッピングとオブジェの表情が大きく追加され、何よりも「PolyNodes」の生成機能が大きく振り切れるまでに活性化された表現になっている。サウンドは、シンセサイザー、電子音、ドラム音などが追加され、5.1chサウンドであるが、かなりの爆音での立体音響が形成されている。サウンドファイルは、予め真鍋が周到に作曲したものだが、実験音楽的な複雑なオフビートやインダストリアル、ヒップホップなどのモードが混合された濃厚な音楽で、しかもどこかダンサブルな要素が深層に潜んでいるのが真鍋の真骨頂ともいえる。クラブミュージック的なのだ。これがクセナキスと音楽的にどう繋がるか疑問に思う人がいるかもしれないが、「PolyNodes」は、立体音響の生成ソフトであって、どんな音楽サウンドファイルがアサインされていても基本的に成立するものである。つまり音楽の質ではなく、空間の様相が重要なのだ。クセナキス自体も、実は1958年ブリュッセル万博「フィリップス館」では、立体音響再生装置に対して、エドガー・ヴァレーズのミュジックコンクレート作品「ポエム・エレクトロニク」をインストールしているわけなので、状況は同じと見なせる。さらに「PolyNodes」では、発展要素として、音響空間表現によってのみ、移動するブラックホールによる非線形空間の歪みを感知することができるのである。

「PolyNodes Visualization」では映像表現は、「PolyNodes」の組織体がより立体的に描画され、ヴァーチャルな映像的奥行きとしても空間が形成されていて、「PolyNodes」の生成組織内に光源が複数設定され、リズムのエクスプロージョンに同期してヴァーチャル上の光源がオン/オフされる複雑な構成である。光源の位置で、周囲の壁面に生成していく「PolyNodes」の組織の生成変化による影の映像プロジェクションが瞬間的に映り込む。

「影像段階」

美術史家ヴィクトル・I・ストイキツァは『影の歴史』(1997)の中で「影像段階」なる概念を扱っている。それはジャック・ラカンによる「鏡像段階」より、影像をなぞって形体を模倣する行為が先んじるのでないかという美術史の眺望への提案であるが、真鍋はここ近年の活動から、「模倣/複製」の時代から「生成」への転換が起きつつあるということを指摘しており、数千年にわたって西欧芸術の視覚性を支配してきた「模倣」と「複製」への美学的依存が、現在登場している「生成」の具現化によって空間の意味や存在が本質的に変容するのではないか、つまりはクセナキスの提案もその萌芽ではないか、という本質的な転回を読み込んでいるのである。

インゴ・ギュンターは、広島市現代美術館の委嘱作品『ヒロシマ-サンキュウ-インストルメント』(1995)において、暗室の会場の壁面全面に遅光塗料を塗布して、瞬間的にストロボをフラッシュさせることで、会場空間にいる鑑賞者たちの影像が壁に焼き付けられ、数分間物理的に残像化するというインスタレーションを発表している。ここでは原子の核分裂という「内破」が、身体という物質性を超えて、本来非物質的な影像だけが「外破」的に記録されるという事態を暗示しているわけだが、これを表象の問題として考えるなら、「PolyNodes」という非物質なソフトウェアの存在が、非物質な影像の映像を作り出すという新たな事態に跳躍的に至っていることをどのように受け止めるか、といった批評性も両者の比較から抽出できるかもしれない。

ARシステムと影像の触感的体験

「PolyNodes Augmentation」(Work 3) では、空間はさらに拡がり、アシンメトリーな建築形態も相まって、ここではオールラウンドに全面の壁面に同期された映像プロジェクションがなされている。基本的な「PolyNodes」の仕様と構造は「Work2」とほぼ同じである。違いは、ここではARシステムが導入されて、非物質に生成されるクラスターの形態や生成変化は設置されたモニター上でしか視覚的に確認することができない。壁面の映像は幻想的かつ不気味なフィルターがかけられた、クラスターの影像だけであり、より残像感が強調されている。観客の位置情報は、他の作品に増して「Work3」では積極的にクラスターの生成に関与する仕組みになっている。壁面は視覚情報の忠実な反映というより、ここでは触覚的な拡張感覚を強く感取することができる。場合によっては、VR/AR用のHMDを使用しての鑑賞も可能だろう。サウンドは4.4chで、さらに重低音が強化された強大なアンビエントサウンドが展開されていく。触感的な振動の空間といってもよい。今回のPAシステムは、新規にイースタンサウンドファクトリーによって開発されたBWVの機材が導入されており、真鍋と事前にサウンドクリエイションのイメージを共有してから制作されたものだという。VS.の連続的空間やこのようなオーディオビジュアル環境の準備によって、「Continuum Resonance」は実現されており、壮大なクリエイションの構想と制作環境の相互作用はこのような素晴らしい状況条件が成立していればこその成果だといえる。

身体性:シュレンマーへの言及

「Synthesis of Body-Space-Music [身体・空間・音楽の融合]」(Work 4) では、スタジオ空間は、今度は上方に大幅に拡張されて、天井高15mの巨大な縦長空間に観客は投げ込まれる。この空間では初めて、映像の中に身体モジュール画像が登場する。さらに観客に対しての位置センシングシステムを設置しない代わりに、モーションキャプチャーでモデルとなったダンサーの身体の運動データによって「PolyNodes」のパラメータに影響を与え、音を生成している仕組みとなっている。他の3作と異なり、あらかじめ制作した映像ファイル、サウンドファイルを書き出し、完成したデータとしてループ再生される上映形式である。主題的には、巨大な抽象モジュール表現となった人間の身体像が、1体〜複数体映像内に現れる形で、バウハウスのオスカー・シュレンマーの「人工人物」と空間の相関関係論が参照され、それが今様に解釈されたゴージャスなイマーシブ表現として眼前に繰り広げられていく。サウンドは、パワフルな5.1.4chがセットされ、特にスタジオ天井部にスピーカーが12基設置されているので、上方から下方への重圧的な立体音感や振動を、身体をスキャンするように何度も通過していく感覚になる。この身体感覚をどのように記述したらいいだろうか。

「Continuum Resonance」のもたらす身体-音響

これら4つの「Continuum Resonance」を通観していくと「PolyNodes」による音響空間生成が常に連鎖的に作用しているのであるが、それと同時に、やはり影になり日向になり人間の身体性がベースとして関係しているのが直観的に理解されてくる。さらに結果的に「マクロ/メゾ/ミクロ」の各モードによって分散された身体性、描くことの「外破」と身体感覚の「内破」の関係を、「Continuum Resonance」は、空間の「生成」体験と共に再考させるのである。シュレンマーは、客観的な舞台上の身体と環境世界の関係、つまりデザインされた表象空間の記述にとどまらず、ある意味で主観性を欠いた身体内部の生理的流動性と空間との関係にも言及していたのではなかったか。身体表現とは外表の記述だけでは到達できない。「Continuum Resonance」は、細密で複雑多岐なアプローチを発見(振動体感)させることによって、思考と感覚の臨海状態に共振していくのである。

*「PolyNodes」に関するプログラミング、オペレーションの細部情報に関しては『Sound & Recording』誌(株式会社リットーミュージック)2024年12月号p.036~041「SPECIAL REPORT」を参照のこと

* Photo by Muryo Homma (Rhizomatiks)

文/阿部一直(キュレトリアル・アドバイザー/東京工芸大学)

阿部一直

アートキュレーター、プロデューサー、東京工芸大学芸術学部教授

1960年生まれ。東京藝術大学美術学部藝術学科美学専攻卒。

1990~2001年キヤノン株式会社「アートラボ」: プロジェクト専任キュレーター。

2003年~2017年山口情報芸術センター(YCAM): アーティスティックディレクター、副館長。

2019年〜東京工芸大学芸術学部教授。

審査員歴:

2006年ベルリン「transmediale award 06」国際審査員

2014~16年「文化庁芸術選奨」メディア芸術部門選考審査員

2017〜2019年「文化庁メディア芸術祭」アート部門審査員

2017〜2019年アーツカウンシル東京(東京都/公益財団法人東京都歴史文化財団)東京文化プログラム助成審査員

2022年〜 経済産業省「アートと経済社会について考える研究会」委員

キュレーション:

2018年 韓国国立Asian Cultural Center「第3回ACT Festival」ゲストキュレトリアルディレクター「Otherly Space/Knowledge」展キュレーション(カンジュ市)

2019 年 evala+鈴木昭男「聴象発景」展(丸亀市・中津万象園)

2023 年 池上高志+新津保建秀+evala「Mind Time Machine II」(東京大学先端科学技術研究センター)