Voices

3月4日[2025]

目指すのは「曇りなき正確な音」。坂本龍一氏の理想を受け継ぐ – 佐藤博康

VS.を特徴づける大きな要素の一つが、大空間と一体となったサウンドシステムだ。スピーカーの選定からシステムづくりまで担ったのは、音響機器の輸入・販売および製造・販売を手がけるイースタン・サウンドファクトリー代表、佐藤博康氏。2007年以降、故・坂本龍一氏とタッグを組んだ仕事で多方面から評価された氏が、VS.の音響デザインで目標としたのは、坂本氏から受け継いだ一つの理想形だった。

坂本龍一氏との出会いが

サウンドデザインの指向を決定づける

――佐藤さんは、坂本龍一氏のツアーをはじめ、近年では坂本氏監修の「109シネマズプレミアム新宿」(2023年)、フランスのメディアアーティスト、フィリップ・パレーノ氏のインスタレーション(ポーラ美術館、2024年)などの音響デザインも手がけておられます。そもそもこういったお仕事に携わるようになったきっかけは?

子どもの頃から音楽が好きで、楽器の演奏をしたり聴いたりしていました。サウンドシステムに興味を持ったのは80年代終わりから90年代初めにかけて、クラブカルチャーとの出会いからです。東京芝浦のクラブ「GOLD」ができた時は衝撃を受けました。NYのサウンドデザイナーがシステムをデザインしており、サウンドシステムの数量、音圧、音質の全てが、それまで知っていたライブハウスやディスコと異なっていました。ちょうどハウスミュージックやグランドビートが流行っていた時期で、新しいカルチャーの出現を実感しました。これがきっかけになり、その後アメリカ企業の日本支社でサウンドシステムを扱う仕事に就きました。

さらに2001年にはオーディオ機器の輸入商社、株式会社イースタンサウンドファクトリー(以下 ESF)を設立しました。

坂本龍一さんに出会ったのは2007年。山口情報芸術劇場で行われた、高谷史郎さんとのコラボレーション作品「LIFE-fluid,invisible,inaudible…」というインスタレーションでした。この時、ESFが輸入代理店を務めるドイツのブランド「musikelectronic geithain(以下 ムジーク)」のスピーカー「RL906」を天井に18本配置しました。続いて2009年のソロピアノツアーでは、ムジークのスピーカー「RL901K」を12本使用しました。坂本さんとのお仕事は、一度目は電子音で、二度目が生楽器だったわけです。

2011年のヨーロッパツアーでは、弊社のスタッフとたくさんのムジークが帯同して回ることになりました。坂本さん自身の興味の重心が、残響に移っていった時期だったのかもしれません。

坂本さんとのリハーサルでは、こんなエピソードが有りました。

ステージ上にあるピアノから20メートル以上離れた位置に、ピアノの音がはっきりと聴こえるようにセットを組んだのですが、その位置で音を聴いた坂本さんは、『はっきり聴こえすぎる』と仰いました。これはステージ上のピアノから20メートル以上離れたこの位置で、こんなに音が聴こえてくるのはおかしいという意味です。

「(この位置では)音が減衰していて欲しい」とも仰いました。これはスピーカーからの音を増幅して、無理やり明瞭度を上げるのではなく、拡声されていないように拡声して欲しいという意味なのです。今でこそ理解できますが、当時の私には衝撃でした。彼はスピーカーの存在が消えることを求めていたのです。

今の私もスピーカーの存在が消えることを理想としています。

2023年にオープンした「109シネマズプレミアム新宿」では、「世界一音の良い映画館」をコンセプトに、坂本さんが監修に入られたのですが、この時彼があるスローガンを出された。それは「曇りなき正確な音」。いい言葉でしょう?

坂本さんと劇場のイメージが一致しました。そして私自身も、この言葉に導かれました。ここVS.も、それを忠実に再現した場所です。

「高精細」「自在なパワー」

「イージーオペレーション」

VS.の音響に実装された3つの要素

――VS.のシステムはどのように組んでいかれたのですか?

まず仕事を受ける時、私たちはクライアントへの徹底したカウンセリングを行います。プロジェクトが大きくなるほど、クライアント側も担当者ごとに考えていることが違っていたりします。それを吸い上げ、正しく落とし込めば、あとはシンプルな作業です。今はコンピューターでスピーカー設計のシミュレーションをできるので、昔のように何個も試作機を作っては聴き、作っては聴きというプロセスが不要になりました。音色については経験が必要ですが、ドライバーの選定や回路設計は私たちの得意分野です。「この部品とこの部品を組み合わせればこんな音色になるだろう」という脳内シミュレーションを行うことで、理想の音へ通常より早く到達できます。プロジェクト成功のポイントは、製作作業の前段階にあり、相手が何を求めているかを徹底的に理解することが一番重要だと思います。

今回、VS.が目指したのは「多目的に使えること」「メディアアートのギャラリーとしてトップレベルのもの」です。

そこでこちらから提案したのが、「高精細」「パワフル」「イージーオペレーション」の3つの要素です。利用者が出したい音を高い次元で再生できるシステムとは、情報量が多く、音圧を上げたい時に上げられるものです。もちろん小さな音でも正確に再生できなければなりません。これらの要件を満たし、目的に応じて簡単にシステムのセットアップを出来るのがVS.のシステムなのです。

VS.の中でも特筆すべき大空間、天井高15メートルのSTUDIO Aには少し苦労しました。STUDIO Aで喋ってみると解りますが、音の戻って来る時間がすごく長いです。この残響が長い空間で、サウンドシステムを明瞭に鳴らすのはとても難しいことです。残響が必要な作品には良いですが、残響が不要な作品にはどうしたらいいのだろう、、、多目的ギャラリーとして様々な用途に対応するにはどうしたらいいのだろう、、、と非常に悩みました。

そんな時、天井のトラスバトンを昇降できることに気づきました。トラスバトンの昇降機能を利用して、サウンドシステムの距離を変えることを思いついたのです。距離を近くすれば残響感が減り、距離を遠くすれば残響感を増すことができます。

STUDIO Aのシステムは、ムジークのスピーカーRL906が外周に8本+内周に4本、中央には私たちが設計した無指向性スピーカーとベースマネージメント4本がトラスバトンに吊られています。その全てがDSP経由で設置してあるので、個々の遅延時間のコントロールが可能です。例えば大聖堂のような響きにしたいのならトラスバトンを一番高いところに上げ、さらに無指向性スピーカーとベースマネージメントの遅延時間をコントロールすることで、聴覚の錯覚を利用して天井を高く感じさせることが出来ます。VS.オープニングの真鍋大度さんの作品では、このシステムを最大に活用しました。彼自身、下見の際に「残響のコントロールが大変だけど、変わった響き方をして面白い」と言っていました。そして最終的に空間とサウンドシステムを完璧にコントロールした「Synthesis of Body-Space-Music(身体・空間・音楽の融合)」を展示しました。

この作品をSTUDIO Aで観て驚いた方も多いでしょう(笑)

スピーカーのトレンドは、小さくて軽いものに移行しています。現場スタッフの作業量を考えてもその方がいい。ただ、坂本さんも重視していたように、リアリティの高い音を出すには、スピーカーが「音の奥行感」を再生できることが重要です。これを大きな空間で実現するには、相応の大きさと剛性の高いスピーカーが必要になります。スピーカーのキャビネットが必要な容積で満たされ、異音が出ないように高い剛性で組み立てられる。そしてドライバーからの音がきめ細かければ、余分なイコライゼーションやリミッターを使用しなくて済みます。必要以上に小さいスピーカーで大きな音を出そうとすると、過剰なイコライゼーションやリミッターが必要になるのです。その代償が「音の奥行感」の損失です。

VS.のスピーカーは、「音の奥行感」がきちんと再現できるように設計されています。

その為に良質な電源で良質なパワーアンプが駆動され、パワーアンプとスピーカーは良質なケーブルで結線されています。

――今後、ここでどんなエキシビジョンを見たいと思われますか?

まずはメディアアートを見たいです。坂本さんや真鍋さんとは異なるタイプで、私たちをどきどきさせてくれる作家さんとの出会いを楽しみにしています。

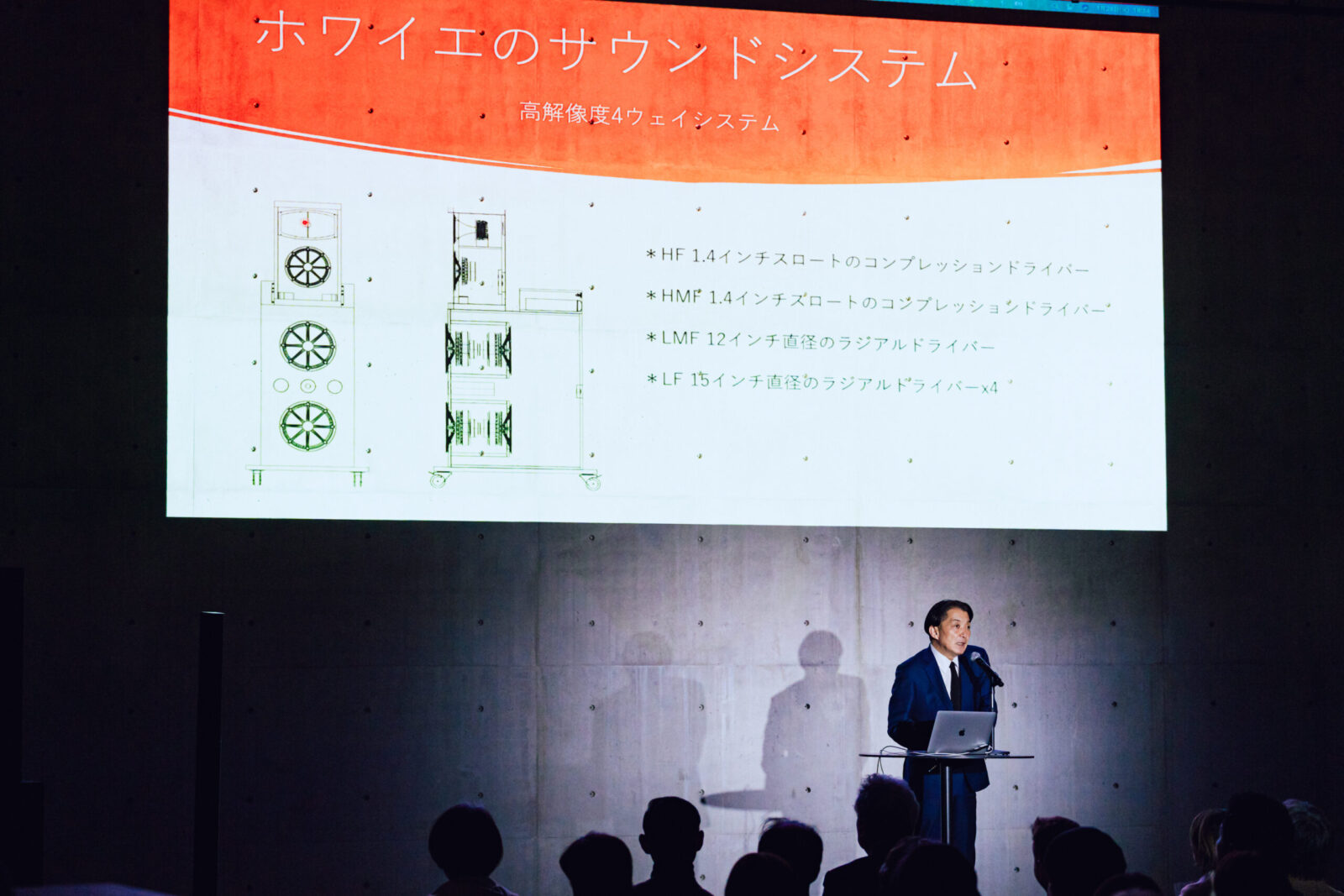

それから映画鑑賞もぜひ。VS.のホワイエなら、併設されたプロジェクターで優れた映像も再生できるので、ぜひこのシステムで映画鑑賞をしてみたいです。

また、VS.は独立した地下空間なので、真鍋さんのあの音を駆使したインスタレーション「連続する共鳴」が、こんな駅近で実現できたのだと思います。彼のインスタレーションは音の高精細さが求められ音圧や低周波も非常に重要になるので、最適な場所を見つけることは容易ではないと思います。VS.は音が存分に出せる空間であり、音を存分に出せるサウンドシステムがあるので、真鍋さんの「連続する共鳴」が完結したのだと思います。